Le défi

Apprentissage de la langue française, mobilité, accès aux droits, au logement, à la santé, à la formation professionnelle et à l’emploi ou à la culture,… nombreux sont les freins à l’intégration des réfugiés, notamment dans les territoires ruraux. Dès lors, comment répondre aux besoins et aux difficultés rencontrées par les réfugiés dans les territoires ruraux ? Comment leur permettre de s’installer durablement ? Quelle est la plus-value des collectivités rurales dans le parcours d’intégration des réfugiés ? Ce sont les questions sur lesquelles ont réfléchi collectivement les étudiants de la Public Factory de Sciences-Po Lyon, les acteurs locaux et les réfugiés, soit plus de 100 personnes, sur les territoires de l’Ain, du Cantal et de l’Ardèche.

La méthode

L’immersion : première étape de la pensée design

La phase d’immersion permet de faire preuve d’empathie avec les usagers, de les observer et de se mettre à leur place afin de voir les choses de leur point de vue et penser à comment les solutions proposées peuvent s’intégrer concrètement à leur vie quotidienne.

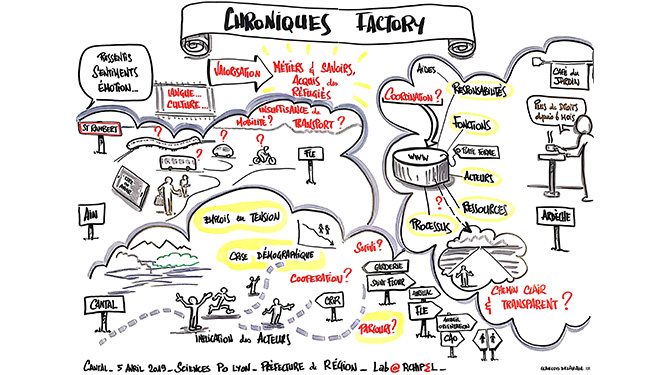

Pendant 2 à 3 jours, les étudiants se sont ainsi installés dans chacun des territoires et ont rencontré près d’une trentaines d’acteurs locaux et de réfugiés. Ces immersions ont donné lieu à des rapports d’étonnement pointant notamment les points forts, les points faibles, ce qui devrait être amélioré, modifié ou abandonné, puis à la rédaction de Chroniques factory, synthèse des problématiques rencontrées sur le terrain.

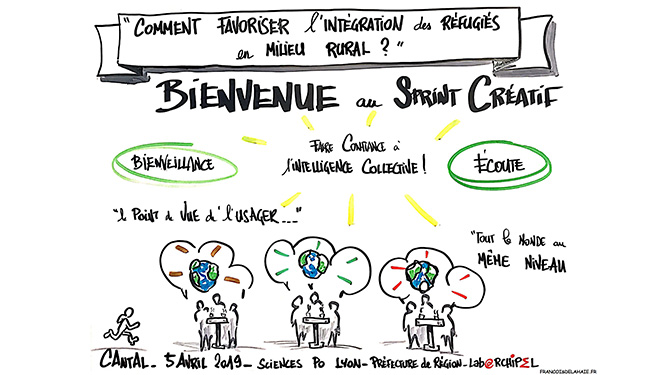

Des sprints créatifs pour rassembler et faire réfléchir collectivement toutes les parties prenantes

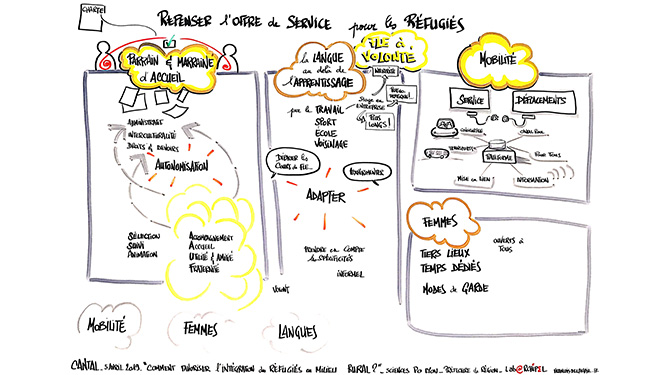

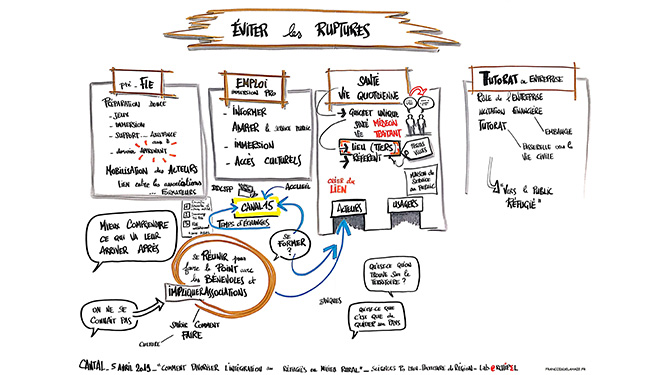

Suite à ces immersions, trois sprints créatifs ont été organisés à Privas (Ardèche), Chazey-sur-Ain (Ain) et Murat (Cantal) afin de rassembler toutes les parties prenantes (administrations, opérateurs, associations, réfugié-e-s,…) concernées par l’accès aux droits et l’intégration des réfugiés en milieu rural, de pouvoir prendre en compte et partager les difficultés et les besoins des usagers, et d’accélérer la définition de projets concrets à mettre en œuvre dans la région Auvergne-Rhône-Alpes. Ces sprints créatifs ont ainsi réuni au total soixante-cinq participants : services de l’État, réfugiés, étudiants de la Public Factory, partenaires institutionnels et associatifs et entreprise.

En s’inspirant des Chroniques Factory rédigées par les étudiants après leurs immersions, les participants ont réfléchi collectivement, puis prototypé et présenté des solutions pour répondre à 3 problématiques :

- Comment repenser l’offre de services pour les réfugiés et améliorer la coordination des acteurs ?

- Comment éviter les ruptures de parcours et les temps morts dans le parcours d’intégration ?

- Comment poursuivre l’accompagnement initial et renforcer les liens des réfugiés avec la société d’accueil ?

26 idées…

– Avant et après le FLE

- Avant le parcours CIR : préparer les réfugiés via une formation « starter » (jeux, immersions, sorties..) pour garantir une mobilisation continue et aider les réfugiés à devenir apprenants.

- Créer un lien entre bénévoles et opérateurs OFII pour assurer un suivi des réfugiés après le parcours CIR.

– Mutualiser les solutions de mobilité

- Mutualiser les solutions existantes (minibus, transport à la demande, auto-partage, scooters..) pour créer une plateforme mobilité.

- Favoriser les déplacements des publics vulnérables et des réfugiés (accès aux cours de langue, à l’emploi).

- Associer les CCAS, le département, les entreprises d’insertion, les démarches citoyennes.

– Mon champ de Compétences

- Créer un dispositif d’identification et de valorisation des compétences des réfugiés.

– Ateliers administratifs

- Organiser des ateliers de convivialité autour des démarches administratives : apprendre à remplir un formulaire, à utiliser une application, faciliter la traduction.

- Favoriser le lien social autour de la question de l’accès aux droits, via un dispositif de parrainage ou de groupes d’entraide.

– Coordonner les acteurs au niveau régional

- Créer un réseau régional regroupant services de l’État, collectivités volontaires et associations mobilisées, sous l’égide du SGAR.

- Organiser au moins une réunion par an d’échanges sur les bonnes pratiques (contrats territoriaux, service civique réfugiés, etc…).

– Femmes et FLE

- Adapter les cours de l’OFII pour permettre à davantage de femmes d’y participer de manière active. Par exemple : au sein d’un ménage, alterner formation et garde d’enfant.

- Mobiliser les crèches, les assistantes maternelles, les volontaires en Service civique et des dispositifs existants (Ouvrir l’école aux parents pour la réussite des enfants,…).

– Paroles de femmes réfugiées

Créer un événement pour écouter les besoins des femmes réfugiés, leur permettre d’accéder aux nœuds de socialisation ainsi qu’aux cours de FLE.

– Communiquer sur la cartographie des acteurs

- Mieux se connaître pour faciliter la mise en réseau, créer un événement fédérateur.

- Passer le message » Les réfugiés : une opportunité pour les territoires ».

– FLE itinérant

Faire venir les formateurs Fle vers les publics (réfugiés et autres) en mobilisant les services publics pour proposer des salles de cours à titre gratuit (mairie, école,…).

– Parrainage en entreprise

- Personnaliser l’accompagnement en organisant un dispositif de parrainage au sein des entreprises, en lien avec le projet professionnel des réfugiés.

- Favoriser le lien social, l’apprentissage de la langue et ouvrir une première fenêtre sur l’emploi en France.

- Communiquer au préalable sur la situation des réfugiés, associer la CCI.

– Kanal 15

- Informer et former les acteurs et la population pour les préparer à l’accueil de réfugiés, au fur et à mesure des arrivées (via un site internet ou un livret).

- Organiser des temps d’échanges pour faciliter la connaissance des acteurs, notamment pour l’orientation vers la formation et l’emploi.

– FLE à volonté

Ré-interroger le modèle du Fle dans le cadre du CIR : assouplir les modalités d’apprentissage en cours classiques, favoriser les stages en entreprise, l’accès à la culture et au sport pour rendre nécessaire l’usage du français dans la vie quotidienne.

– Cantal Moov’

- Fédérer les solutions de mobilité (covoiturage,..).

- Développer des actions pour faciliter l’obtention du permis de conduire (ex : Integracode).

– Tutorat en entreprise

- Sensibiliser et impliquer le monde de l’entreprise (employeurs et employés) en développant un tutorat adapté.

- Inciter financièrement les entreprises à embaucher des réfugiés, valoriser les actions de tutorat.

– Ateliers socio-linguistiques pour les femmes

Proposer des Ateliers Socio-Linguistiques (ASL) pour femmes réfugiés de manière à présenter la place de la femme dans la société française, les modes de garde, les questions liées à la cantine,…

– Parrains-marraines de réfugiés

- Faciliter l’accueil, l’accompagnement dans les démarches administratives et l’accès à l’autonomie.

- Constituer et animer un réseau de parrains-marraines (kit d’information, charte, moments de convivialité,…).

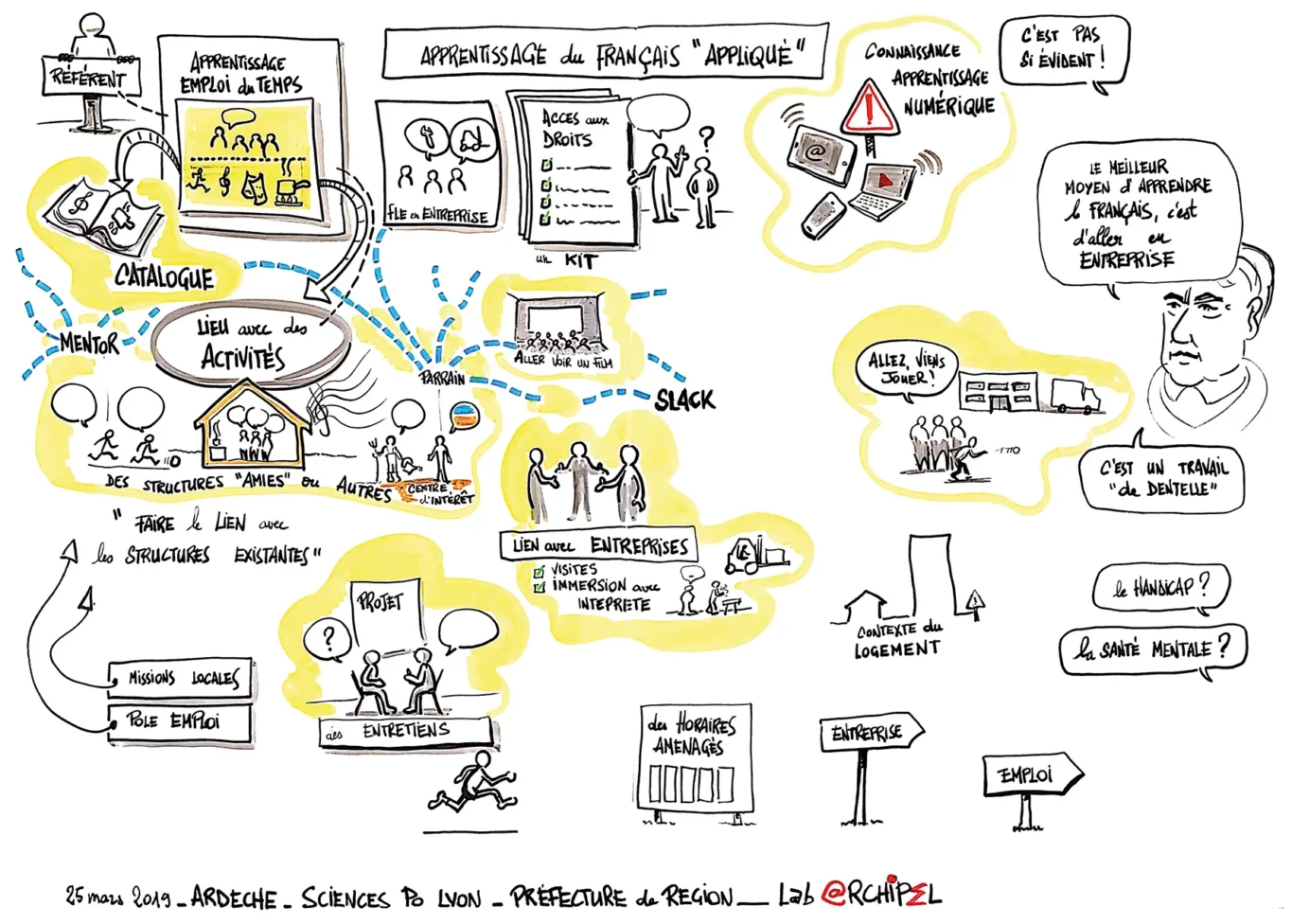

– Le français appliqué

- Après le parcours OFII, maintenir le niveau de langue par la pratique au travers d’activités culturelles, culinaires, sportives, professionnelles ou administratives.

- Pour cela : disposer d’une cartographie des acteurs avec contacts personnalisés, partager systématiquement les informations entre les acteurs, développer un support de communication commun entre les organismes.

– Référent de parcours

- Objectif : garantir aux réfugiés un suivi personnalisé pour anticiper les risques de ruptures dans le parcours d’intégration.

- Pour cela : identifier une structure porteuse qui connaît l’écosystème local et est capable d’intervenir en proximité, sur l’ensemble des thématiques (langue, santé, travail, logement..), avec un rôle de prescripteur si nécessaire.

– Carnet de santé réfugié

- Ouvrir dès l’arrivée en France un carnet de santé, numérique ou papier, permettant de retracer le parcours de soin du réfugié (vaccinations, antécédents..) ainsi que des informations utiles au patient.

- Faciliter le suivi médical et l’accès au droit commun, rassurer les médecins et les structures d’hébergement.

– Tiers lieu santé, vie quotidienne, culture

- Créer un lieu ressources/espace d’accueil, d’information et d’orientation ouvert à tous les publics (mobile ?) qui favorise la socialisation, les échanges interculturels et l’accès aux droits.

- Présence d’un médecin traitant, d’assistantes sociales et d’interprète(s).

- Coordination par la DDCSPP, le conseil départemental et les opérateurs associatifs.

– Au coin du FLE

- Sensibiliser les acteurs de proximité (commerçants, services..) sur les difficultés de maîtrise du français par les réfugiés.

- Accompagner les réfugiés dans leurs démarches quotidiennes et faciliter leur autonomie en français. Mobiliser des personnes-relais via le parrainage, la réserve citoyenne ou le service civique.

– Référant unique transversal

- Définir une personne ressource qui oriente les réfugiés vers les bons interlocuteurs.

- Permettre au réfugié de choisir son référent.

- Assurer la formation et la coordination des référents uniques.

Créer une charte des référents.

– Work FLE

- En complément de l’approche académique et théorique, favoriser l’apprentissage du français au sein du monde de travail.

- Réduire les heures de FLE (OFII) et les coordonner avec des séquences d’immersion (formation ou emploi).

- Inclure un volet administratif dans la formation, avec une liste des démarches et des partenaires ainsi que du vocabulaire professionnel.

– Expérimenter les emplois-réfugiés

- Changer les représentations en valorisant les réfugiés comme une opportunité pour les entreprises.

- Axe 1 : renforcer le Fle-métier pour les réfugiés.

- Axe 2 : informer les employeurs sur le statut de réfugié et les formations suivies.

- Cibler des territoires dynamiques comme la Plaine de l’Ain ou la Plastic vallée (Oyonnax).

– Personnal Y-FLE

En complément de la formation en présentiel, assurer un suivi individuel du réfugié par des échanges réguliers en web connexion : allège les questions de mobilité, facilite la progression du réfugié, favorise un apprentissage adapté aux besoins de la personne (définition d’objectifs, validation et stabilisation des acquis, conversation..)

– Zen : une langage de vérité sur les droits et devoirs des réfugiés

Éviter les déceptions à la fois pour les réfugiés et pour la société d’accueil en donnant des informations claires et précises sur les conditions de vie en France. « Ne pas vendre du rêve ». Éviter ainsi les refus de logement en territoire rural après un passage en CPH urbain.

… 9 projets

Projet 1_ Référents de parcours, pour dénouer le fil d’Ariane (Ardèche)

Après l’obtention du statut, désigner un référent de parcours pour chaque réfugié, capable d’intervenir et d’activer les bons interlocuteurs quand il y a des nœuds dans le parcours d’intégration : accès aux droits, cours de Fle, accès à la culture, au sport…

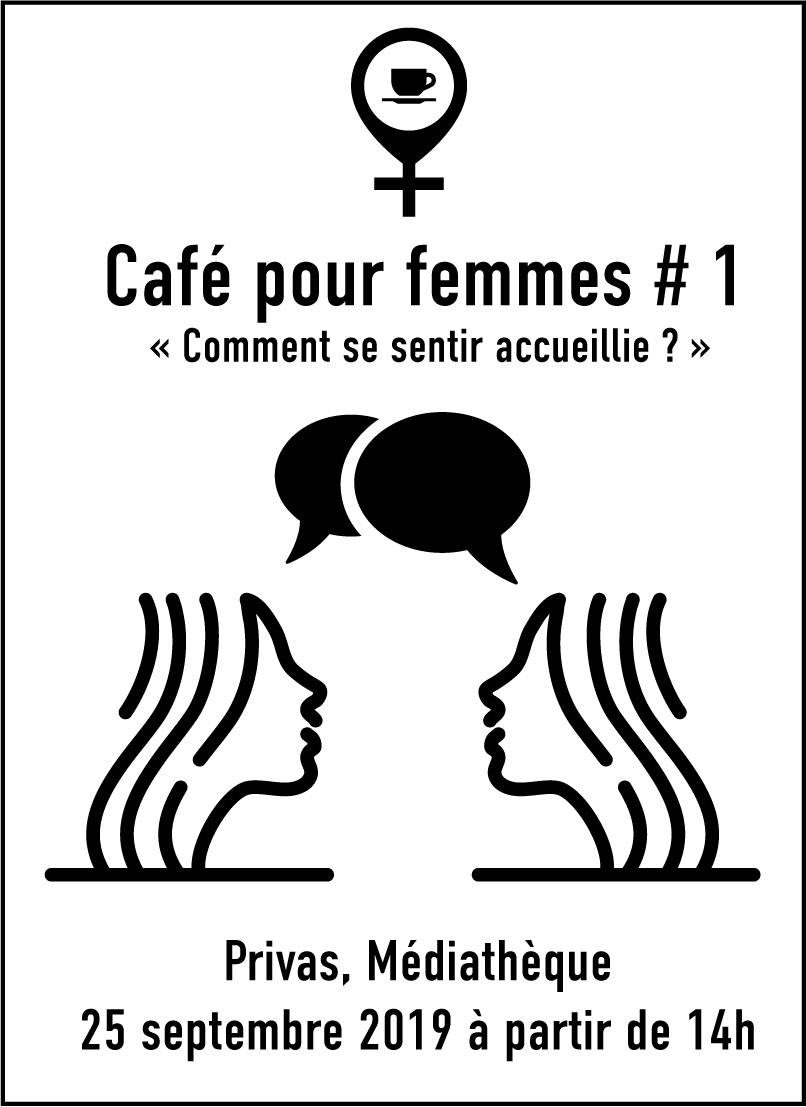

Projet 2_ Une journée pour les femmes (Ardèche)

Encourager les femmes de réfugiés, trop souvent invisibles et inaudibles, à bénéficier des cours de français.

Organiser un événement en non mixité choisie pour permettre aux femmes d’exprimer leurs besoins et leurs difficultés. Ces temps de rencontres permettent l’expression et l’échanges des expériences, des besoins ou des difficultés liés à la vie quotidienne, à la parentalité, à la famille, au travail, …

Projet 3_ L’apprentissage du français appliqué (Ardèche)

Favoriser l’apprentissage du français par des activités de terrain.

- Solliciter l’OFII pour expérimenter un nouveau cahier des charges pour des cours de FLE dans le cadre du CIR.

- Scinder la formation en 2 : cours théoriques et expériences pratiques.

- Ajouter un module « démarches administratives » dans le parcours FLE, avec aide à la navigation sur les sites internet institutionnels, listes de pièces à rassembler, rétroplanning etc.

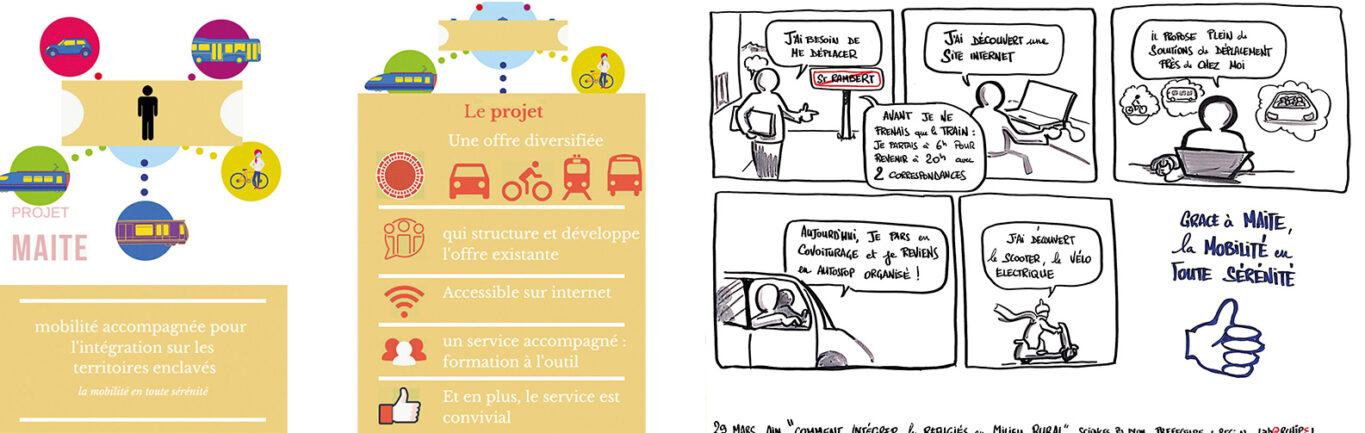

Projet 4_ Maïté – Mobilité accompagnée pour l’intégration en territoire enclavé (Ain)

Faire connaître, valoriser et utiliser les plateformes web de mobilité qui regroupent toutes les solutions possibles de transport ; train, bus, mais aussi covoiturage, auto-partage, stop,…

Cet outil fait l’objet d’une formation « prise en main » au bénéfice des réfugiés.

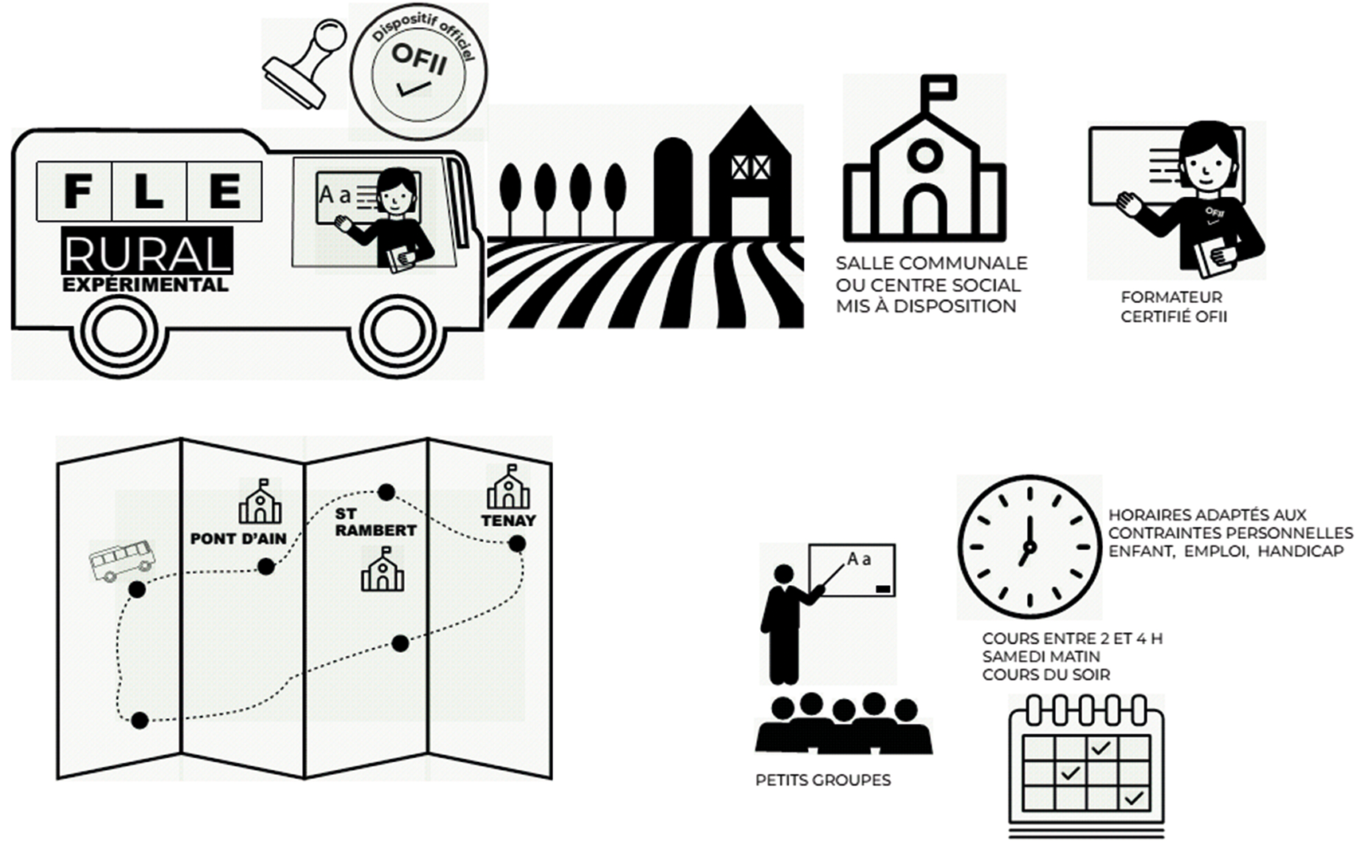

Projet 5_ Le FLE en bas de chez moi (Ain)

Pallier les problèmes de mobilité rencontrés par les habitants des zones rurales

- Un formateur français langue étrangère (FLE), certifié OFII, se déplace de villages en villages, dans un local communal mis à sa disposition (mairie ou centre social) afin de dispenser ses cours.

- La durée des cours est réduite (2 à 3 heures d’affilée plusieurs fois par semaine), et le planning est aménagé en fonction des contraintes professionnelles, familiales et personnelles des participants (emploi, enfants, handicap).

Projet 6_ PARLE (Ain)

Rendre les réfugiés plus autonomes dans leur vie quotidienne en les aidant à pratiquer le français et en expliquant leurs difficultés initiales aux commerçants et autres acteurs locaux.

- Deux ou trois communes limitrophes s’associent pour mobiliser des bénévoles (jeunes en service civique, parrains/marraines, membres d’une réserve citoyenne), pour accompagner des réfugiés dans leurs démarches quotidiennes (hors démarches administratives et médicales).

- L’accompagnement peut être effectué par un binôme jeune en service civique /membre d’une réserve citoyenne ou deux jeunes en service civique.

- Lorsque le réfugié est suffisamment autonome, il lui est proposé de devenir également bénévole ou volontaire, auprès d’une association de son choix.

Projet 7_ Pacte avec Émile (Cantal)

Émile est un projet de plateforme d’information et d’orientation pilotée par la DIHAL et la préfecture de région Île-de-France qui propose à des personnes en difficulté d’insertion professionnelle et mal logées résidant en Île-de-France de débuter un nouveau projet de vie dans un territoire d’accueil.

- « Pacte avec Émile » ambitionne d’étendre l’accès à la plateforme à tous les territoires concernés par l’accueil de personnes réfugiées. Cela permettra de créer, entre autre, un répertoire de tous les acteurs et services d’accompagnement présent sur un territoire. Ainsi, une personne réfugiée résidant déjà dans le Cantal ou une association locale pourront elles aussi avoir accès aux informations concernant leur départemen

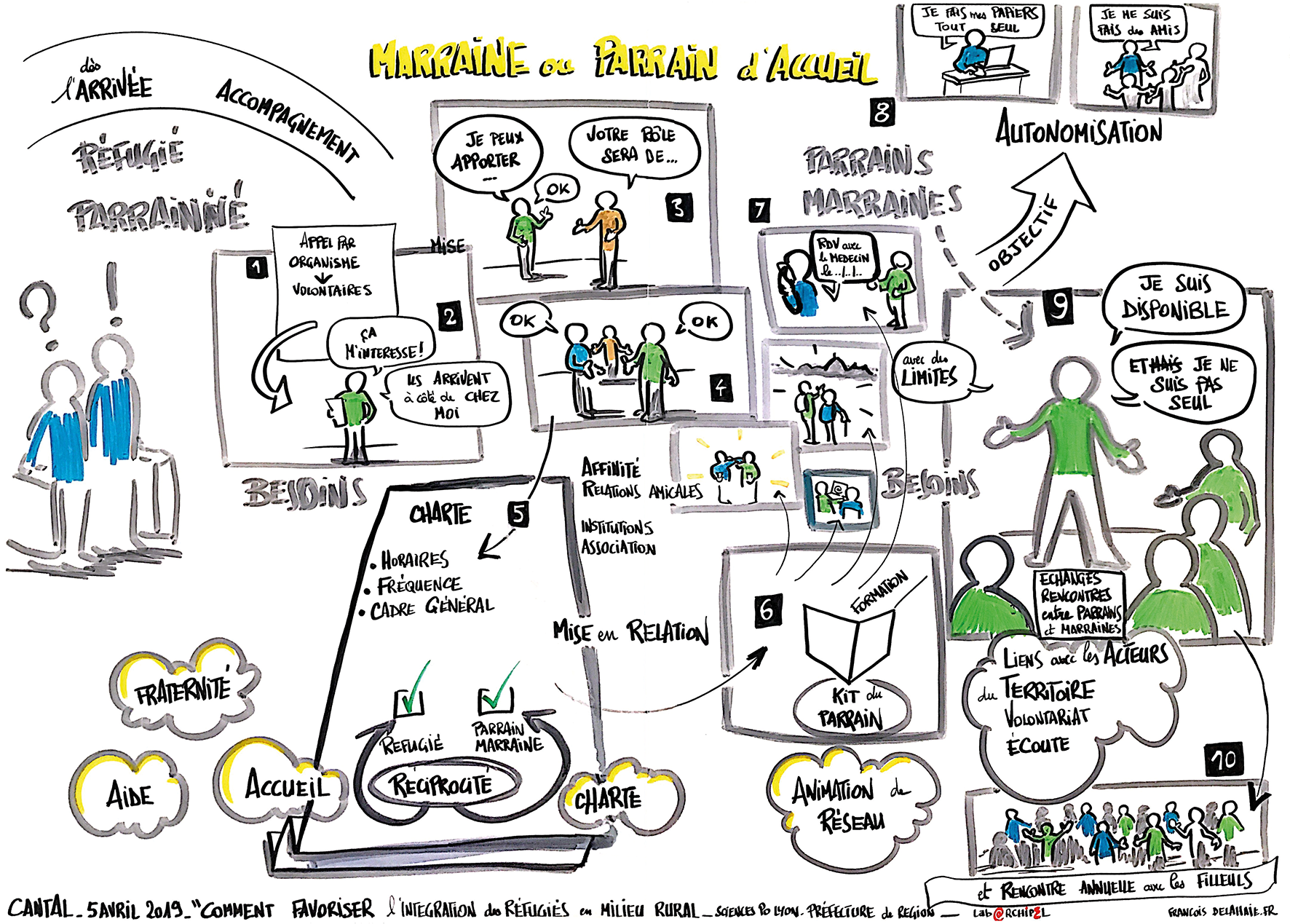

Projet 8_ Marraine-Parrain d’accueil (Cantal)

- Lancement d’un appel à candidature par une collectivité ou une association pour trouver des parrains et des marraines.

- Dès l’arrivée sur le territoire ou l’obtention du statut de réfugié, l’organisme met en contact réfugiés et parrains-marraines et procède à la signature d’une charte d’engagements réciproques.

- Les parrains-marraines reçoivent également un kit de formation sur les activités à proposer, la prise en compte des besoins des réfugiés ou les limites de leur intervention.

- Une mise en réseau est organisée entre les parrains-marraines pour favoriser les échanges de bonnes pratiques.

Projet 9_ Tiers lieu pour les réfugiés (Cantal)

Proposer un lieu d’accueil et de convivialité, des informations, un échange de savoirs-faire.

Le tiers-lieu est un lieu-ressource qui fait le lien avec tous types d’opérateurs intervenant de près ou de loin dans le parcours d’intégration : préfecture, DDCS, conseil départemental, CAF, Pôle emploi, hôpital, entreprises, crèches, associations, etc…

Il peut également être un point relais pour un réseau de parrains ou de bénévoles.

26 semaines, 26 idées, 9 projets… et après ?

La démarche engagée durant ce défi public ne se limite pas à des propositions mais vise une concrétisation des projets, dès 2019. Début juin, cette démarche sera présentée et valorisée auprès des préfets de départements de la région Auvergne-Rhône-Alpes et de Alain RÉGNIER, délégué interministériel à l’accueil et à l’intégration des réfugiés (DIAIR).

Au cours du deuxième semestre 2019, des tests de prototypes seront effectués par le SGAR et les préfets volontaires, en partenariat avec Sciences-Po Lyon, dans des territoires-test.

Le projet A+ sera déployé et incubé par une start-up d’État pour aider les usagers qui ont déposé une demande auprès d’une administration et qui ne parviennent pas à la faire aboutir. Dans l’Ain, la DDCS et Ainterlab, laboratoire d’innovation de l’État, co-constructuiront la feuille de route départementale « Intégration des réfugiés ».

Téléchargez le bilan complet du défi public

Les partenaires du projet